秋季必学的3个按摩穴位,养好脾胃,你的身体会感谢你

随着年龄增长,老年人生理功能逐渐衰退,正气虚弱,脏腑功能失调,脾胃虚弱尤为常见。脾胃为气血生化之源,其虚弱会导致气血生成不足,进而使老年人易患多种慢性疾病,如慢性胃炎、消化性溃疡、功能性消化不良和便秘等。

在日常生活中,通过穴位按摩、艾灸等中医外治疗法,可以有效刺激身体局部,调理气血,从而增强防病抗病能力,提升整体健康水平。

中医对脾胃虚弱认识

在中医理论中,脾胃同居中焦、互为表里,二者在功能上阴阳相合、燥湿相济、升降相因、纳运相助,共同完成饮食物的消化吸收及精微输布,化生气血,因此被称为 “后天之本”“气血生化之源”。

脾的病变主要体现为运化、升清和统血功能失常,常见脾气虚、脾阳虚、脾气下陷、脾不统血等证型,各有相应症状;胃的病变则表现为受纳、和降和腐熟功能障碍,常见胃气虚、胃阳虚、胃阴虚等证型,也各有其症状特点。

而且,脾虚与胃虚常相互影响,老年人脾胃虚弱时,易出现食欲减退、脘胁疼痛、恶心呕吐等多种病症,还可能引发其他脏腑病变,像九窍不通、脑病,甚至老年痴呆和骨质疏松的发生都与之密切相关。

腧穴调理

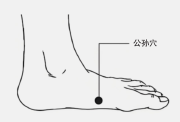

01 公孙穴

足太阴脾经腧穴,在足内侧,第1跖骨底的前下缘赤白肉际处。公孙穴是足太阴脾经的络穴,能够联络沟通胃经,具有健脾化湿、和胃理中的功效。作为络穴,它具备治疗表里两经病变的特性,因此按揉公孙穴既可以改善脾虚所致的腹胀、泄泻、胸闷、腹痛、食欲不振等症状,又可以缓解胃虚引起的胃痛、呕吐、饮食不化等问题,正所谓“络脉正在两经之间,若刺络穴,表里皆治”,这体现了古人对络穴独特功效的精准总结。

此外,公孙穴还是八脉交会穴之一,通冲脉。冲脉循行于腹、胸、咽喉等部位,发病时常表现为气从少腹上冲,导致胸腹胀满、胃脘疼痛。在临床实践中,公孙穴常与内关穴配合使用,对脾胃虚弱引起的多种症状均能取得显著的治疗效果。

02 丰隆穴

足阳明胃经腧穴,在小腿外侧,外踝尖上8寸,胫骨前肌的外缘。丰隆穴是足阳明胃经的络穴,位于肌肉丰满隆起之处,是针灸临床治疗痰湿相关病症的重要穴位。胃经为多气多血之经,是谷气隆盛之脉,而丰隆穴凭借其独特的经络属性,具有健脾化痰、和胃宁心的功效。

按揉丰隆穴,既能调理胃经相关的症状,如脘腹胀痛、下肢瘫软、肌肉萎缩等胃虚表现,又能改善脾虚所致的腹胀、腹泻、肢体肿胀等问题。此外,由于肺胃脉气相通,丰隆穴对老年人常见的咳喘多痰、梅核气等肺系痰湿病症也具有良好的调理作用,堪称治疗痰湿相关疾病的要穴。

03 脾俞穴、胃俞穴

二穴皆为足太阳膀胱经腧穴,同在背部,分处第11和12胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。脾俞和胃俞分别是脾和胃的背俞穴,主要用于治疗脾和胃的慢性虚损性病症,同时也能改善与脾胃相关的五官疾病和五体病变。

对于老年人常见的脾胃虚弱问题,按揉脾俞穴和胃俞穴可以有效调理脾胃功能,显著改善腹胀、腹泻、呕吐、食欲不振、肢体浮肿、大便溏稀等症状。

艾灸

艾灸是一种传统的中医外治方法,具有温经散寒、活血通痹、温阳补虚、补中益气、降逆下气以及防病保健、延年益寿的作用。在临床上,艾灸常用于治疗寒证、慢性疾病以及阳虚久病者。对于老年人常见的脾胃虚寒症状,采用艾灸进行调理,正契合《黄帝内经》中“针所不为,灸之所宜”以及“脏寒生满病,其治宜灸焫”的论述。

在艾灸穴位的选择上,除了常用的穴位外,还可交替选用中脘、关元、气海、足三里、肾俞、命门等穴位。这些穴位的选取,既能温补脾胃,调理气血,又能补肾益阳。这种调理方式体现了“先天温养后天,后天补养先天”的中医理论精髓,通过相互促进的方式,共同提升老年人的健康水平,增强其防病抗病能力,助力延年益寿。